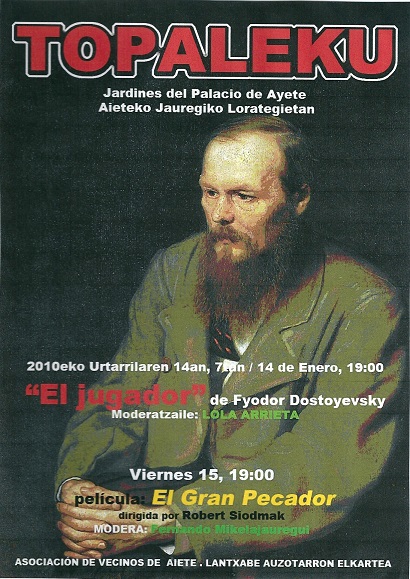

Cuando la Policía detuvo a Domingo Troitiño, Josefa Mercedes Ernaga y José Luis Gallastegui en un piso del número 80 de la calle Mallorca de Barcelona, entre sus pertenencias halló un ejemplar de ‘Crimen y castigo’, obra de ese Fiodor Dostoievski que había conspirado contra el zar, fue detenido, indultado del fusilamiento en el último minuto y enviado durante cinco años a trabajos forzados en la ‘casa de los muertos’ de Omsk, Siberia. Lo leí hace años en alguna información periodística del momento y como meses atrás ese comando había perpetrado el atentado de Hipercor, me quedé con la curiosidad de saber cuál de los tres detenidos estaba leyendo esa enciclopedia del remordimiento en todas sus fases y formas. Fuera quien fuera, ahora me pregunto si lo terminó una vez en prisión.

Cuando la Policía detuvo a Domingo Troitiño, Josefa Mercedes Ernaga y José Luis Gallastegui en un piso del número 80 de la calle Mallorca de Barcelona, entre sus pertenencias halló un ejemplar de ‘Crimen y castigo’, obra de ese Fiodor Dostoievski que había conspirado contra el zar, fue detenido, indultado del fusilamiento en el último minuto y enviado durante cinco años a trabajos forzados en la ‘casa de los muertos’ de Omsk, Siberia. Lo leí hace años en alguna información periodística del momento y como meses atrás ese comando había perpetrado el atentado de Hipercor, me quedé con la curiosidad de saber cuál de los tres detenidos estaba leyendo esa enciclopedia del remordimiento en todas sus fases y formas. Fuera quien fuera, ahora me pregunto si lo terminó una vez en prisión.

Como el tabaco, ‘Crimen y castigo’ tiene componentes tremendamente adictivos. Lo sé porque los he visto. En 2º de BUP, quizás en 3º -no estoy seguro-, el profesor de Literatura nos mandó leerlo. Disponíamos de una hora semanal para hacerlo, ritmo que nos hubiera permitido prolonogar el placer de la lectura hasta bien entrada la madurez, así que cada cual se las arregló para continuar fuera del horario lectivo. Todos menos uno. Un alumno al que llamaremos F. Pésimo estudiante -y a mucha honra-, chupa vaquera y un agujero en la oreja en lugar del pendiente que hacía unos meses que le había costado su expulsión del colegio por una semana. Su interés por las asignatura era nulo o, por ser más exacto, su desinterés por todo era infinito.

Hasta que ‘Crimen y castigo’ cayó en sus manos. Empezó a leerlo por orden del profesor y luego ya fue demasiado tarde: no hubo profesor que consiguiera pararlo. Leía con el libro sobre el pupitre durante la hora estipulada y después continuaba leyendo, ya con la novela escondida sobre las rodillas. Fue descubierto, claro. Muchas veces. Al principio, los profesores reaccionaban más o menos así: “Ajá, señor F., parece que tiene cosas más interesantes que hacer que atender mis explicaciones. Veamos, veamos qué está haciendo”. Y el profesor se acercaba a F. con los labios húmedos, esperando encontrar entre sus piernas, quién sabe el qué, con un poco de suerte, algún ejemplar de ‘Playboy’ o -si había mucha suerte- algo peor.

Su rostro de estupor era indescriptible cuando descubrían que lo único que obraba en poder del díscolo e indisciplinado alumno era la novela de Dostoievski. De hecho, los docentes tardaban en entenderlo, como quien encaja un golpe inesperado. “Pero… pero…. pero F. ¿qué hace leyendo esto?” “No, nada… el hermano C, que nos lo ha puesto para examen y bueno, y tal… “, respondía F, con ese deje macarrilla que años después adoptó Jordi Mollá en ‘La buena estrella’. “Magnífica obra, F. -respondía el estupefacto profesor, sospechando que debía haber gato encerrado en el hecho de que aquel desperdicio humano se hubiera entregado a la lectura frenética de una obra maestra de la literatura universal-. Pero éste no es el momento. Ahora estamos estudiando Matemáticas, dejemos la lectura para las clases del hermano C.”. “Sí, claro, claro… ahora, Matemáticas”, respondía F., absorto, con la mirada clavada en el libro. Libro que, una vez de vuelta a su poder, tardaba unos cinco minutos aproximadamente en estar de nuevo abierto sobre sus rodillas. La escena se repetía casi a diario, al principio provocaba risas entre el resto de los alumnos, después llegó a causar hastío.

No recuerdo los detalles, sólo que F. siguió leyendo ‘Crimen y castigo’ hasta que lo acabó. Durante la clase de Matemáticas y durante todas las demás, por supuesto, incluida la de Gimnasia. Supongo que llegó un punto en el que los profesores llegaron individualmente a la conclusión de que no valía la pena interrumpirle y uno tras otro optaron por hacer la vista gorda a aquel fenómeno inexplicable. Al menos, la lectura febril le mantenía entretenido y alejado de otras tentaciones más perniciosas, como la de interrumpir el soporífero transcurrir de la vida escolar.

Nunca supe si tras agotar ‘Crimen y castigo’, F. se lanzó en picado sobre ‘Los hermanos Karamazov’, la emprendió con ‘Humillados y ofendidos’ o reinició de inmediato el relato de las vicisitudes de Raskólnikov. Quizás no volvió a leer otro libro en su vida. Lo dudo. Sí puedo asegurar que la experiencia no hizo de F. un mejor estudiante. Tampoco uno peor. Aparentemente, nada cambió. F. siguió con su vida, fumando a escondidas en los recreos, suspendiendo asignaturas de forma masiva e indiscriminada y boicoteando el fluir de la enseñanza en el aula, en la medida de sus modestas posibilidades. Acabó el curso y nos perdimos de vista. No sé qué habrá sido de él. ““Sostengo la opinión de que la cárcel tranquiliza al culpable”, le dice el juez Porfirio Petróvich a Raskólnikov en algún momento. Tampoco lo sé. Supongo que no.

2013 noviembre 10 /por Alberto Moyano

Un amigo tiene una hija de seis o siete años que es una lectora voraz.

Lee, lee y lee, yo la vi leyendo «Los hijos del capitán Grant». Mi amigo

me contó que la profesora la echó de clase… por estar leyendo. Lee

los libros a escondidas, sobre las rodillas, bajo la mesa, como F.

Hay diversos ‘expertos’ en sueño que proclaman a diestro y siniestro que es malísimo leer antes de dormir y que, por tanto, los niños no deben hacerlo. Ese es el nivel. Bien es verdad que lo del profesor que castiga con la expulsión a la niña lectora es ya demencial. Que niña más maja, anderiza! Aunque lo de leer a Verne se lo habrá inculcado algún mayor cercano, cual bendición.